《承先啟後》歷代世系譜

印刷技術將祖先歷史保存記錄

中國的印刷術,源遠流長,傳播廣遠。它是中華文化的重要組成,它隨中華文化的誕生萌芽,隨中華文化的發展演進。如果從其源頭算起,迄今已經歷了源頭、古代、近代、當代四個歷史時期,長達五千餘年的發展歷程。

印刷術是工藝技術,屬科學技術範疇;印刷又是工業。當今的印刷工業,已經形成涉及機械、電子、化工、紡織等多種學科、跨行業的龐大的工業體系;而且在國民經濟中佔有重要地位,為人類生活所不可缺少,被孫中山先生列於食、衣、住、行之後,為人生不可缺少的五大要素之一。如此重大的工藝技術的發明,絕不是一朝一夕可以實現的偶然事件。用歷史的觀點看問題,歷史上任何工藝技術的發明都不是偶然的,都要經過從設想、萌芽,到雛型,到完善的發展過程。印刷術也不例外。印刷術從萌芽到雛型,到完善,大約經歷了從 五帝、夏、商、周、春秋戰國、秦、漢、兩晉、南北朝,一直到隋朝的長達三千多年的漫長歲月,完成了印刷材料、印刷工具、印刷技術等印刷術所必不可少的準備工作,為印刷術的發展和完善奠定了堅實的基礎。

就中國傳統的印刷術而言,印刷必有印版,而印版是手工雕刻的。可見,手工雕刻技術的出現實乃印刷之源。歷史文獻和出土文物證明,手工雕刻技術在大約五千多年以前的新石器晚期,已經用於陶器的製作和樹皮布印花。這是印刷工藝技術的開端。到了商朝,手工雕刻技術被廣泛用於在龜甲、獸骨之上雕刻文字。此後,手工雕刻技術日益成熟,並用於鐘鼎彝器、碑文、璽印、磚瓦,從而引發出封泥、蓋印、印染、拓印等與印刷術頗為近似的轉印、複製技術,為印刷術的發明和完善奠定了技術基礎。

印刷是複製術。印刷通過印墨將印版上的圖文轉移到承印物上。印墨和承印物這些原材料於印刷術是必不可少的。印刷術的承印物主要是織物和紙張。織物是人們生活的必需品,很早很早就有了。紙張出現較之織物為晚。現存最早的紙是西漢文景時期的麻紙。東漢蔡倫對造紙術做重大改良後,才廣泛用於書寫和印刷。人工制墨出於先秦。此前人們用天然礦物質,譬如用硃砂、黑土等礦物質書寫。東漢韋誕改良制墨術,為書寫、印刷提供了「一點如漆」的理想材料。織物、印墨、紙張的發明和完善,為印刷術的發展奠定了物質基礎。

印刷術作為轉印複製術,其複製對像和內容,概而言之,無非圖像和文字兩大類.其中,由於社會文化事業的需要,尤以文字的複製為多。同時,由於社會對文字的廣泛需求,直接促成了手工雕刻技術的成熟和完善。因此,文字的誕生、發展和規範,就成為印刷術的發展所必不可少的了。

中國的文字──漢字,源於圖畫,由原始的圖畫演變而成。剛剛從圖畫中衍生出來的文字,似畫非畫,似字非字,尚在朦朧之中,我們稱它為圖畫文字。圖畫文字逐漸演變成象形文字。到了商殷時期,這種象形文字已演變成較為成熟的、現在可以見到的甲骨文字了。此後,漢字經過幾次大的整理工程,由古文而大篆,由大篆而小篆,由小篆而隸書,由隸書而楷書,幾經整簡、劃一,到楷書,中國的漢字已演變成為筆劃省簡、規範,易於刻版印刷之文字了。筆的發明和發展,於漢字的演進和規範,功不可沒。由於有了揮灑自如的毛筆,中國的文字才得以迅速發展,進而演變成頗具藝術欣賞價值而又便於書寫、鐫刻和印刷的、規範的漢字了。

世間任何技藝,均以社會之需求為其存在的前提。印刷術也不例外。印刷這種工藝技術,隨社會文化物質生活的需要而萌芽,而發展,而完善。社會環境及其對印刷這一複製術的需求,是印刷術必不可少的前提條件之一。

遠在印刷術成熟之前,具體講,在大約五千年前的新石器末期,在以黃河流域為中心的中華大地,隨著以農業為主的綜合經濟的發展,人們出於生存和生產、生活的需要,石器、木器、骨器製造和紡織、陶器等原始的手工業得到相應的發展。其中與後來的印刷術有關的是紡織、陶器,以及稍後出現的金屬冶煉技術。為了美化生活,人們開始在製作衣物服飾的織物上描繪、繡織或印染美麗的花紋;在陶器上繪畫、雕刻或拍印幾何圖案;並通過金屬冶煉,製造金屬的刻刀等工具。無疑,這些都與手工雕刻、轉印複製、織物印花等印刷術前驅技術的發展息息相關。為印刷術之萌芽和發端。此後,隨著社會文化和科學技術的發展,人們對手工雕刻、轉印複製、織物印染技術的要求越來越高,促使這些印刷前驅技術不斷發展、日趨成熟,直接促成了印刷術的成熟和完善。

綜上所述,筆的發明和改進,使得漢字逐漸向著簡化、工整、規範和易於鐫刻方向發展;織物、紙張和人造墨的發明和應用,為印刷術提供了必不可少的原材料,奠定了物質基礎;手工雕刻技術以及蓋印、拓印和印染技術的不斷完善,解決了印刷術的技術難題;社會的進步和文化事業的發達、興旺,造就了印刷術的社會環境和客觀需求。上述這四者的結合,構成了印刷術源頭時期的全部內容,使得印刷術的成熟和完善成為歷史的必然(參見表1-1)。

表1-1 源頭期印刷術萌芽演進一覽表

年代歷史時期

技術准備 文字演進 物質準備 社會需求

手工雕刻技術 轉印複製術

前26世紀前後新石器末期

手工雕刻技術的萌芽─在洞壁、陶器上刻畫圖案轉印複製術的萌芽─彩陶拍印術和樹皮布印花萌芽中的文字─圖畫文字和符號,原始簡陋的刻劃工具和粗糙的織物,人們對美化生活和保存、傳遞語言信息的需要。

前17-11世紀殷商

印章及在龜甲獸骨上雕刻文字 彩陶拍印與樹皮布印花進一步發展 早期趨於成熟的文字─甲骨文 開始採用金屬刀具,用筆墨書寫 對占卜吉凶結果記載的需要。

前11世紀-前770年西周

青銅器圖文雕刻和刻模及印章的雕刻技術,青銅器銘文刻模翻鑄,出現單字范拼版反鑄技術,古文時期,金屬雕刻刀具進一步發展,社會對檔案和重要事件記錄與保存的需要。

前770-前221年春秋戰國

織物印花用型版─凸版和漏版的雕刻出現型版─雕刻凸版和漏版印花技術,大 篆,金屬雕刻刀具進一步發展,社會文化及諸子百家對文字發展的影響和需要。

前221-前206年秦朝

璽印、碑文雕刻和秦磚印模的刻制封泥蓋印、秦磚模印和織物的型版蓋印和漏印 小篆和秦隸 蒙恬改良制筆術,人造墨的應用和刻印工具日趨完善,統一大帝國在統一規範文字、印信、建築和刻碑記功的需要。

前206-後265年

漢及三國,漢瓦印模和織物印刷之印版的雕刻,石刻技術益發精湛,漢瓦模印和織物夾纈漏印,隸書(漢隸)向楷書演變,韋誕改良制墨術,西漢發明造紙術,蔡倫改良造紙術,社會文化事業發展的需要和儒家規範經典及傳播的需要。

公元265-589年

兩晉南北朝出現反刻碑文,刻經盛行,此時不僅雕刻技術精湛,且有大批優秀刻工,以紙為承印物的碑石拓印,以織物為承印物的織物凸印和漏印和印章的蓋印等複製術均已成熟。梁代反刻碑文當為刷印所用,楷書的成熟標示文字已簡化和規範,有利於刻版和印刷,東晉桓玄帝下令以紙代簡,機織技術已相當先進,筆墨及印刷工具等物質準備均已完成社會文化事業,尤其是儒、道、佛教等宗教事業的發展,迫切需要快速的轉印複製技術,紙上印刷當始於這一歷史時期。

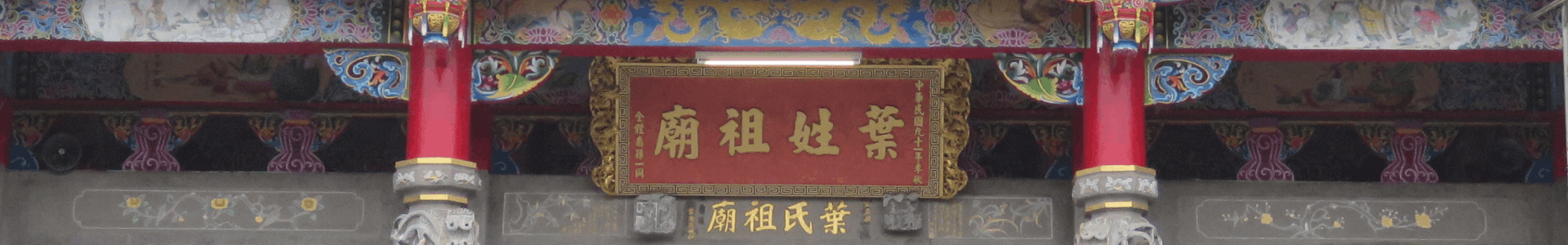

直到近代,祖廟近期出刊,更是保留了祖先歷史與宗親的發展活動,對保存葉姓祖廟歷史有不可或缺的影響。

異動日期:2009/12/3 下午 02:59:14

南陽譜序及宗圖綱目源流考:葉氏譜序

嘗謂世家者,非積富貴之謂也,能世其德,焉耳不能世其德,雖富貴,猶謂辱其先也,茍能遵之,雖貧賤安得不謂之,紹述其先乎,吾于是知為人子孫難也,為常人子孫難矣,未若為賢者子孫尤難也,何者葉氏之系出自姬姓文王聃季之,後至沈諸梁,生于春秋超邁等夷常,慕孔子之道,仰止而親炙,及為令尹司馬於楚有功封於葉,因以為姓,而為國之柱名,故董仲舒于建元壬寅二年四月作葉氏世爵賦,稱其代不乏人而能世其德考之,春秋間出軼事後見仲舒家全錄記者,幾人蓋全德不耀德蘊以裕,後與至我朝大漢有諱逌音由者,為太尉雄略冠世後卒,而有御詩輓焉曰:天喪英雄蓋世曹,人間草木盡悲,逌守生大中大褘,褘生長慎大守嘉,嘉生二子曰元曰光,光為侍中郎,元為武陵,令元生南頓太守宗又生雁門太守仲,仲生雲夢令穎,穎生光祿大夫,望守世賢于東漢建寧間,每見邕未嘗不以國家爲念歎曰:國之有史,可以徵君臣勳績,家之有譜,可以知祖宗之源流,自堯舜制圖系,文武周公制家禮,而統宗昭穆之說詳備焉,五經四書莫不以尊祖為重,而世系之不忘及煨燼之後得存世系者,鮮矣!至若葉氏公侯之家世有才人君子,潛藏受封而隱遁山林,得留遺於子孫世賢,惓惓以祖宗為念而欲修輯以詳世系時,邕承命為古文篆隸傅三體,書刻石于大學及外庠,序旣畢,其事世賢復出,舊圖一帙屬邕為識,遂不獲辭而觀其圖,多有缺略,及考魯經不得其詳,更考諸歷代天下人物誌,載閱仲舒世爵賦,然後乃敢出其說,世賢梓之以為後世子孫告焉。

時

東漢靈帝中平六年歲次乙卯十一月書譯郎詔進爵光祿司勳蔡邕伯喈氏頓首拜選

異動日期:2009/11/28 下午 01:58:06

宋丞相石林先生修世譜序

葉氏自姬姓周文王子。武王同母弟。聃季之後武王有天下。周公為大宰。唐叔為司寇。聃季為司空。成王封周公于魯。封康叔于衛。聃季于沈。沈在汝南。其地為平輿之沈亭。後人因以為氏。世次莫可紀。至其裔孫尹壽。為楚桓王令。有功于沈。沈之族。尹射。尹戌。尹赤。尹朱。皆相繼用於楚。尹戌之子曰諸梁。字子高。是葉公。兼行令尹司馬事。白公勝之亂。葉公自蔡入。逐白公。烹石乞。以復惠王。楚難遂平。葉公委其事於子西。子期之子。而退老於葉。更以地為姓。自別於沈。葉公二子。曰重公。曰才公。葉公受封。自葉縣始。或曰。楚惠王獵。而墜諸泥且厄。葉公以桃湯而蘇。其將苗侃謀弒王。乃曰。是萬乘主。而飲桃湯哉。臣謂羊羹美。陰置其毒進焉。葉公微知之白王。王投羹於地。有獒噬之斃。遂誅侃。而封葉公。葉在南陽。嘗為許子所遷。王遷許子勝于白羽。是以封葉公。後世子孫。亦累應爵命。至漢有逌者為太尉。逌生大中大夫褘。褘生長慎太守嘉。嘉生二子。光為侍中郎。元為武陵令。元生南頓太守宗。雁門太守仲。仲生雲夢令穎。穎生光祿大夫望。望字世賢。自逌而下。嘉光元宗仲。皆列為祖。合葉氏之後。六族皆葬南陽。以南陽楚縣。南頓鄉。高貴里為著。漢末天下亂。望以建安二年渡江。僑居丹陽勾容。子孫始有居丹陽者。望夫人陳氏生一子。曰遂。遂生允。允生二子。曰琚。曰璲。琚生四子。各以其族散居四方。派別始不一。凡居浙之烏程者。承璲之後也。居陸之新定者。承碩之後也。居建安者。承遊之後也。居歙之新安者。承願之後也。而處州之族。實出於儉。儉字臣文。仕晉為折衝將軍。蒼梧太守。徙居縉雲。儉十三世孫。乾昱。元超。元選。元鎮。元士。元輿。乾昱四世孫法善。以技顯於唐。皆世居縉雲。縉雲括蒼永嘉郡也。唐大歷十四年。更名處州。故葉氏居處州者。皆祖儉而居。松陽縣某鄉某里為最定著。自法善後世次復亡。而夢得七世祖彪。六世祖殯。五世祖逵。贈刑部侍郎。逵事吳越刑部。府君之夫人。永嘉縣君羊氏。葬湖州。葉氏自縉雲遷湖州。至三世夢得之曾祖。贈金紫光祿大夫。諱綱。葬蘇州。葉氏始自湖州。遷蘇州令。遂為吳郡人。儉十三世孫元輿一派。而下傳至九世。其諱琮、璘、玠者。俱自婺州。徒洪州之武寧玠遷居黃州黃岡。琮璘玠七世祖諱君昻。與夢得九世祖諱國重。從兄弟。烏呼。時移地易。跡遠情疏。能保其不為途人乎。吾子孫念葉氏之得姓。歷秦漢以來。積千有餘歲。皆有顯人。自逌以下。其行事亦可考。名載于史班。班其在也。自古賢名。不得著見於後世。微而不得續者多矣。豈廢之與興。不在其先。各緣其子孫。賢與不肖與。或亦有數矣。不然何若是也。是知興廢顯晦。君子所不知。積善積不善之報。聖人蓋嘗言之矣。為善而必顯。顯而必傳。則天道之常,而無疑矣。其先固吾所不知。繼自今以往。凡吾之同姓。自是而支分派別。雖更數百世。茍能察其宗系之所由出。念方來者不可忽。則亦在強為善。以遵其常。毋惑其微。而不顯也。

南宋紹興五年歲次已卯七月中浣之吉國重公十五世孫大師兵部尚書左右丞同簽書樞密院事夢得敬序

異動日期:2009/11/28 下午 01:58:52

石林先生世譜後序

葉本攝者,後世俗語相傳旣久,遂訛稱焉,如鄫為曾,霍為郭之類甚多,夢得論次家譜自葉得姓,歷秦漢之際,立功當世標名青史者不少,由晉魏而下世以門望相高,門望爵秩甲乙有其人則譜隨而詳,無其人則譜從而略,勢使之然,大唐以來,始僅得有道及歙州之碑考,其本末間亦殘缺,晚獲睦州譜而後源流可推,今圖之所載,凡再絕再續,皆因其書為存亡自尤,以下十二代至儉則得睦州之譜,(註:儉字臣文,為晉國散騎常侍折衝大將軍,公元三一七年,即民國前一六七六年任太守,在任四年,為諸梁公之五十七世裔。),又自儉以下十七代至法善(註:法善字道源(元)擅長陰陽家方術,技顯于唐,封越國公,為諸梁公七十四世裔。)則得有道歙州之碑,自法善九世而下則傳于家譜,其歷載上,世墳塋所在則有大墓,有穎州太守重公墓,同州刺史安樂侯參公墓,輔國將軍冀州刺史章武侯擇公墓,鎮北將軍北平郡太守紹林公墓,別駕伏波將軍仰公墓,遠祖幽州光祿大夫關內侯,幽州刺史陵墓,葉氏益嘗徒北荊武城縣又有奉公二代墓,南康郡又有逌「二作遁」九代墓,而歙州之碑又載其三從祖儀公同三司善所生朝議郎婺州金華縣丞君棟公等,皆莫知其世次,元和姓纂諸書具載,吳郡尉雄譜與碑乃獨無有此,其不可攷也,惟葉氏受封與望渡江之事(註:望即漢靈帝時任光祿大夫,嗣棄官釣隱,名曰葉世賢也!)若可據,故取之以補缺文,而不可攷者不敢盡棄,故復錄於此,以待後之有知者前乎此而譜,不立吾不得知也,抑有之而今亡也,後乎此而譜不立,則吾同姓與子若孫之罪也,凡吾同姓擬三司使如濤仕哲宗朝為左揆,祖洽熙寧二年(註:熙寧即為宋神宗趙瑞之帝號,二年為公元一○六九年,左揆為官名,如左丞相。)狀元官至左揆銀青光祿大夫御史中丞,如文翰御史,文論尚書,世英皆哲宗朝參知政事,如夢哲如義間高宗朝樞密,高宗朝視師江淮秉執朝政贈太師,濃衝皆孝宗朝右揆,諤典江西郡官至少尹,除兵部侍郎,兵部尚書如翥為甯宗朝參政廉聲,直氣海內所宗,如泳官至刑部尚書,如澄中宏詞第一官至樞密文鳳試宏詞官,至正言吏部尚書文瀧官朝奉大夫,侍御史鑑官至通奉大夫,刑部尚書鉞資政殿大學士大中大夫權刑部尚書,他如典名藩歷州縣者難以枚舉,言行履歷具載國史燦然可考,散居浦城,建安、建康、邵武、福州、湖州徽、婺姑蘇于台,于洪二千里內,在在有葉姓夢鼎之祖,則占天台忝考其源,實與洪之葉同出上世諱俊,以下至琮兄弟而派別焉,審是則何敢辭序引之責,非惟親族寔厚人倫,美風俗之深意也,豈曰小補云宋咸淳六年庚午西元一二七○嘉平月天台未裔少保右丞相觀文殿大學士兼侍讀信國公食邑一萬四千六百戶,夢謹再拜書。

異動日期:2009/11/28 下午 01:59:56

明萬曆庚戌年譜序

葉氏散居閩淛新安江右,瀰漫數省皆本始南陽也,世代履顯晦不一,自漢末光祿大夫望始遷丹陽之句容,嗣後如夢鼎公,夢得公後先相國,至唐時琮、璘、玠三公又遷江右,爲子若孫視此宜加意焉。

夢得再拜謹書

異動日期:2009/11/28 下午 02:00:13

元右丞相亦愚先生重修宗譜序

葉氏之別於沈自子高始沈氏之出于姬自聃季始其始也曰姬曰沈曰葉更易不同也然歷八九百年端本澄源不少舛謬如此自逌以太尉顯于漢自望以建安二年渡江僑于丹陽自琚於下散居四方雖地遠近不同而同為葉公之子孫也然古今治亂之殊以致譜系之不能全存者勢也逮石林先生始因睦州之譜及有道之碑忝以家牒為序以詔後人今吾宗總管公自君逌以下由松陽分居于豫寧者續為之系其惓惓于家譜若此子高之靈李知其耿耿矣然李少也賤會大父壯棄世祖父自衢之西安遷于杭之錢塘僅自立至李年二十三不量力而上書斥賈似道罪惡黜隸漳水上當時親戚亦有叛去者雖欲拜汾陽墓誌混元為祖詎可得哉今幸而遭際明天子置在左右而總管公亦蒙恩起加三級且辱為同姓方將自列於伯仲以強附驥尾而已況總管公族大多賢引而伸之皆負石林先生所期望也。

元庚寅良月晦前一日右丞相錢塘 李謹跋

異動日期:2009/11/28 下午 02:00:28

葉氏宗源譜序/大經公譜

家之有譜,志其源流,非己族而冒認者謂之亂、無其實而虛張者謂之譖,厭己族而棄之者謂之叛,其三者有一如此,非譜也。漢晉以來名家諸譜,世代遙遠,無可稽考。如宋歐陽與蘇氏,其譜至今,膾炙人口,謂其不假借,不虛偽,美其詞質其事,故該永式也。

程鄉之葉氏譜,其先肇自汴梁,有閩制置使,封川公,因宋運告終,遂乞休,不謀其政,其時兵戈四起,公行次梅州,遂相土為家,生四賢,而流派蕃衍,迄今葉氏之譜,皆程鄉起系,宗丁眾多,其勢必分,勢之紛繁,其序難辨,非譜以志其流源,絕不能以明分昭穆,而次倫序。昔蘇老泉曰:立譜猶有服制者,不過百人,而歲時臘社,不能盡其欣愛,歡洽稍遠者,至不相往來,乃作蘇氏譜以聚之。雙溪公為此耽心,恐世愈遠,而人愈疏,宗親相遇,視為路人,或會面之間,不明其孰,不知尊卑,甚至后世,莫不知淵源所自,遂請教宋老、雲軒、石峰、朴軒、新泉諸前賢,皆曰:雙溪善寫,各分其事,乃溯宋咸淳至明朝萬曆上下三百餘年,統同合撰,綱舉目張,稽葉氏之源流了如指掌矣。予圖譜提一世以至十七世其昭穆甚詳,書名位、書德業、書壽年,其行狀頗悉。世系書孟仲季所生,書嫡、書繼庶、所出、其本支可考也,久后而閱,其實不妄,引顯者同為宗,無亂族之失措,詞如雲蒸霞蔚,炳炳可觀,敘事若山峙川流,鑿鑿可據,雖文宗再作,不易一詞也。抑又有說:世之挾富以驕,其族者,為子弟以犯其父兄者,非敢如是之悖也,因尊卑不分,眾志不一,而譜未考也,又譜之修,有關于家之倫理而扶世教大矣。余因雙溪翁之遠,不避愚陋,遂書數語于左云。

時 明萬曆乙酉歲鄉儒學教諭葛汝器拜撰

異動日期:2009/11/28 下午 02:01:44

葉氏宗譜序/慶善堂

人生生空桑。汝於菟。誰無水源木本之思。顧窮高極遠。而失之荒。攀援而失之亂。皆不可為譜法也。本宗自春秋諸梁公易沈為葉。而後宗譜載之綦詳。其後四十七世。漢太尉逌公之後。起于南陽。分為六族。後本以郡名。至五十三世望。徙丹陽。五十七世儉。徙縉雲。遊徙建安。願徙新安。七十二世國重居縉雲。昻遷婺州。傳琮、璘、玠、三公。唐明宗二年。遷洪都武寧廉村。琮、十三世孫俊。遷新建吳城。七十七世逵。由縉雲遷湖州。七十九世綱。遷蘇州吳郡。八十二世莊。為開封丞。遷汴梁。源流所著。炳如日星。惟本宗始祖大經公。傳稱汴梁人。由宋寶慶丙戌進士。任閩制置使。流寓梅州。以前失考。後閩閱吳郡宗譜。詳葉氏之居汴者。自八十一世勤公始。勤公生二子。曰莊、曰蒙。莊公生一子。敏士。其後不列。復得漳州。本家華岳者。前往汴梁。考核源流。世系得悉。敏士公之子。德普。德普之子。大經。官福建。始曉然于大經公之所自出也。蓋大經公實八十五世。今梅州尊為一世。重始遷也。其後如懷才公之分居清流。懷善公之分居龍川。懷義公之分居博羅。懷美公之分居河源。十三世廷試公之徙歸善。廷言公之徙長樂。僖公之徙興寧。龍歸洞。十三世萬治公之徙龍川藍田。十五世滿山公之徙歸善沙坑。十七世愛華公之徙河源康禾。其餘平遠之熱水寨。長樂之近城博羅。永安之星居雜處。皆流衍于閩粵之間無分遠邇也者。其在江右。又如贛屬瑞金之富堡開山。及任田寨之大布橋。雩都之龍山豐田嶂龍下之蕭屋面。會昌之黃官嶺。興國之木口上河。及教富大方。龍州之堆子前。上下七寧州。安鄉之黃沙橋。湖廣四川。以及山陬僻壤之不盡記載。皆其源遠流長。一脈貫通之所發也。今吾始姓宗譜等。而上之至得姓而止。著為源流。以明其所自始云。

時 乾隆十一年丙寅年八月上旬十九世嗣孫 康熙癸酉科舉人 棱生謹述

異動日期:2009/11/28 下午 02:02:12

重修葉氏宗譜序

嘗謂萬物本乎祖如水之千流萬派其源出于山下也如木之千枝萬幹其根出于地中也傳世已遠族類愈繁有割異籍者有散居他邦者若無譜誌以傳于後則祖功宗德皆莫如昭穆尊卑皆莫辨本同一脈而派別各殊是譜也誠所以明世系聯脈絡誌功德以敦愛敬也譜之為義大矣哉然譜之修也所深忌有二焉若非支流之裔而妄書為嗣者是以莠而亂苗也希同大家而妄書入宗者是求榮反辱也孟氏有言曰盡信書則不如無書以其實故也是譜也固欲傳信後昆于無窮也豈可若是之無實哉明乎此者斯可以修譜矣予等葉氏自大經文獻等祖迄今至十九世于茲矣舊譜大翁家收藏之自明嘉靖四十五年丙寅歲李賊大亮陷城宗譜湮滅族人咸悲無傳幸有祖淮者所拾遺稿尚存益得諸廷爵之所授也持之以示族人眾予亦與焉乃喟然而嘆曰譜之稿存者非偶然也是祖宗之神所留也是起吾人重修之意也於是遍傳族眾子、侄而復修之咸曰諾是 不果至萬曆七年己卯予遊學異方不共理厥事幸柱等在也于是秉筆編集循襲遺稿其未記者遍訪族人名號書字生年月日莫不具焉使長幼曉焉易知歲時予回請譜以聞我心自慶焉善乎紫陽朱子有曰歲周於上而天道明統正于下而人道正予亦曰族正於譜則世系以明脈絡以聯則功德弗衰而愛敬敦矣

經公十九世孫諱柱字國相序

異動日期:2009/11/28 下午 02:02:27

葉氏歷代分派綱目源流賦

葉氏賜姓始自諸梁為楚太夫世居南陽生重與才邑令永昌凝為繼起俊明益彰詢盼至翫周令聲揚永為濟美章繼台郎迨至詡為穎州太守軌以孝廉流香祐為長沙太守子惠雁門有光此卓卓可述名列清緗曁元訓為青州驃騎至進而長發其祥進及殷以司馬奏績傳宣為太守黃堂興後為北平太守定均統緒綿長崇公為驃騎將軍敷公世澤無疆敷生慕以驃騎顯漢慕生奇為漢尉劻勷蕪鍾林公世美讓以功列戎行侃為南臺御史古公君顯俊良霖斁君舉頒繼世實知縣彰彰謙為衛殿將軍合生暉振疆場粲後超為大尉伯敦將軍無雙興宗生奉主簿康為漢相廟廊纂至逌為東漢太尉褘為令尹冠裳若夫嘉為長慎太守元為武陵甘棠仲居雁門太守穎官雲夢難忘至望為光祿大夫徙居丹陽遂為蔡州刺史允傳琚以刺史功張此又承先啟後繼緒茫茫琚之後以碩儉遊願儉徙縉雲為將軍以受塞北風霜愛公鑾常燕翼立齊樞密朝綱仰公惟德是珍曉祝暉公是坊殷孫與世高孝雄乾昱懷孜輝煌氣運昌熾言及國重君集昂三房國重夢得之祖法善技顯於唐清臣與宋郊同榜君集播遷未詳國重之後多居江南浙江支派分衍貴悉城塘棟公蕃佈饒州浮梁代有科甲名傳鄉邦可憐邱墓祭祀多湮略記前後源流以俟後人繼續考詳

歲在

大清乾隆庚午季冬武寧豫章鼓坪 愈久敬撰

異動日期:2009/11/28 下午 02:02:44