《飲水思源》葉姓源起

葉姓源流事略

據《姓譜》云:「沈姓有二,一為周文王子季聃,食采於沈,即汝南平輿沈亭,以國為姓;一為楚左司馬沈尹戌(楚莊王曾孫,葉公諸梁之父)以封於沈鹿得姓。」而葉公沈諸梁的後代,則有以「沈」為姓者,有以采邑「葉」為姓者。以其沈為姓者,住在今葉縣之沈灣(諸梁寨)、三戶王、沈莊等地;其以葉為姓者,除住在葉縣龔店鄉葉寨村者外,餘均散居各地。據《南陽堂譜牒》載:現閩、粵、臺等地及國外的葉姓,也都是葉公的後代。自西晉末年陸續自河南葉縣遷去的。

異動日期:2009/11/27 下午 10:35:53

葉姓考源

文/河南省平頂山市葉公文化研究會

關於葉姓的起源,史書《風俗通》、《元和姓纂》、《通志.氏族略》、《姓氏考源》、《姓譜》、《中國姓氏尋根》等記載:春秋時,楚莊王有曾孫名戌,在楚平王時任沈邑尹,稱為沈尹戌,在公元前506年與吳軍打仗時戰死。楚昭王封他的兒子沈諸梁于葉邑為邑尹,後代以葉為氏,形成葉氏。故沈、葉同根之沈屬羋姓。

楚莊王羋熊旅,春秋五霸之一,為楚國始祖羋熊經之後。羋熊旅為古帝顓頊之後,顓頊為黃帝之後。而周文王姬昌為後稷(姬棄)之後,後稷為古帝高辛(嚳)之子,高辛為黃帝之後。有些論文把楚莊王說成是周文王的後裔,顯然是不對的。

由於《新唐書.宰相世系表》一書的誤導,及漢儒劉向編造的「葉公好龍」寓言,長期以來使葉公蒙受2000多年的不白之冤,加上葉公出身楚國貴族,劃入「夷蠻」之列,古代葉氏後人,在修譜之時,便以葉公出身「楚蠻」為羞,強拉硬拽把葉公祖源列入周室姬姓之列,而不敢理直氣壯地承認自己的衣食之邦,造成多支葉氏族譜在祖源上互相矛盾。本來,對祖源上的分歧,理應通過學術討論,互相研究,以求取得統一認識。因為不論來自那一支姓源,上溯源流均出自黃帝,並無貴賤之分。有些葉氏族人,卻把古人的錯誤理念帶進現代社會,偏離學術研究方向,互相攻擊、指責,在一定程度上影響了對葉公的深入研究和葉氏文化的弘揚,這是十分錯誤的。

為此,有必要把葉氏族人引入迷霧的《新唐書》作進一步剖析,揭開其不實之詞的欺世面目。《新唐書.宰相世系表》云:「沈氏出自姬姓。周文王第十子聃叔季,字子揖,食采於沈,汝南平與沈亭即其地也。春秋魯成公八年(公元前583年)為晉所滅。沈子生逞,字循之,奔楚,遂為沈氏。生嘉,嘉字惟良,二子:尹丙、尹戌。尹戌字仲達,奔楚,隱以零山,為左司馬。生諸梁,諸梁字子高,亦為左司馬。食采於葉,號葉公。」一些葉氏族譜即據此認為葉氏出自姬姓,並將聃季列為葉氏第一世祖,奉尹戌為四十五世祖。

據近代史學家考證,《新唐書》所云實舛解不實。

其一: 唐蘭先生據《沈子也簋銘》的記載,在《西周青銅器銘文分代史徵》一文中指出:〈廣韻〉、《邵書姓解》、《唐書.宰相世系表》等并說『周文王第十子聃季食采于沈』,實際是六朝譜系學者誤以聃、耽同字而加以附會的。聃季之聃,從冉,現沈非一字。現在見到這件銅器才知道沈國是周公之后。但在《左傳》裡,周公之后除魯之外,受封的只有凡、蔣、邢、茅、胙、祭六國,沈國可能是蔣國分封出去的。」沈國是子爵國,周公之后支庶分封出去是可信的。如果是聃季封國,爵位最低在也侯、伯以上。西周文物的出土,解開了2000年來籠罩在葉人頭上的疑團,所謂「聃季封于平與沈亭」,及「葉氏出自姬姓周文王第十子聃季之后」,實是誤傳。說明2000年前司馬遷在《史記》中記載「聃季載其后世無所見」,是有根據的。

其二: 春秋魯成公八年(公元前583年)沈為晉滅,國君沈子揖被掠殺。沈子揖是否即聃叔季?如果是的話,聃叔季從西周活到公元前583年才被晉殺,年紀至少在400歲以上,可謂只有彭祖才能比得上。(相傳彭祖活到800歲才死亡。)沈子種子實是周公姬旦之后,把時間相隔400多年的聃季和沈子揖混淆為一人,顯然是不真實的。

其三: 魯昭公二十三年(公元前519年),年幼的沈子逞追隨楚師伐吳,于雞父(今固始縣東)被吳人俘殺,何來奔楚之理?

其四: 魯定公四年(公元前506年)蔡滅沈時,沈子逞的兒子沈子嘉亦是年幼被殺。至此,沈國因無繼承人而國絕。所謂嘉生二子:尹丙、尹戌,實是無稽之談。況沈國二君年幼被殺時,沈尹戌早已為楚左司馬,豈有兒子比父親以及孫子比祖父更年長之理?

其五: 沈尹戌在楚平王時,即為楚左司馬,伍子胥奔吳過昭關,楚平王曾命左司馬沈尹戌帶兵追趕。至楚昭王時繼任左司馬之職,並駐守在方城外練兵。直至魯定公四年(公元前506年,與蔡滅沈同年)與吳軍打仗時戰死。說沈滅後,沈尹戌奔楚隱于零山,這是毫無根據的。

其六: 沈諸梁以楚平王五年(公元前524年)首次被封於葉邑尹,並非任左司馬。只是在楚惠王十年(公元前479年)平定白公之亂後,才兼任令尹、司馬二職。

故宋鄭樵在《通志》中對《新唐書》的說法進行了批駁,認為「此皆野書之言,無足取也」。

除《新唐書》外,有人認為「姬姓以沈子和沈尹兩支相傳,定公四年(公元前506年)沈子絕嗣,沈尹一支傳沈諸梁始單姓沈氏」。此說亦是牽強附會。沈滅前,沈國並無沈尹一支奔楚,而「沈尹」二字,早已在楚國頻繁出現,如《左傳》魯宣公十二年(公元前597年)「沈尹將中軍」,此後還有沈尹壽、沈尹封、沈尹朱、沈尹戌等人。沈尹戌傳至沈諸梁始單姓沈氏,這都是有史可查的。如果沈滅後,沈尹一支才奔楚而傳至沈諸梁,時間次序根本無法成立。因沈諸梁出生時間約在公元前544-550年,比沈國絕嗣時間早40多年,豈有先出生之人而成為後來者之孫之理?

許多專家學者在葉姓溯源方面做了大量的考證研究工作,為我們提供了許多寶貴的歷史資料,我們應遵循專家學者嚴謹的治學作風和實事求是的態度,而不拘泥於某些偏見,才能走出研史的狹谷,使葉公精神和葉氏文化弘揚於世界。

異動日期:2009/11/29 上午 03:01:08

葉氏開基始祖 諸梁公神像薈萃

吾葉姓開基始祖諸梁公究竟是何長相?

二千五百年前沒有「攝影」這玩意兒,欲留下尊容、肖影,唯有憑藉「畫像」,沒有畫像只有靠「想像」了!遺憾的是,葉公沒有留下「畫像」。

葉氏族裔乃充分發揮想像力,有的想像葉公是「英俊挺拔」、有的則讚揚「望如慈父」,有的則形容其「短小精悍」,有的⋯⋯,總之,海內外的葉公神像,都是各憑想像而繪成的,沒有統一的版本。

職此,世界葉氏宗親聯誼總會,在榮譽首席顧問葉經華倡議下,綜合代表們的意見後,延請鞏禎星先生為葉公畫像,並於二○○四年十月的世葉總會代表大會時,在葉縣的「葉公陵園」大廳上揭幕點睛,希冀世界各地的葉氏後裔能共同認定、敬拜之。

不過,台灣的葉氏族裔似乎不甚認同,但也沒有強烈異議。

在此收錄了海內外及兩岸不同的葉公神(畫、雕)像,供大家參考與研究!

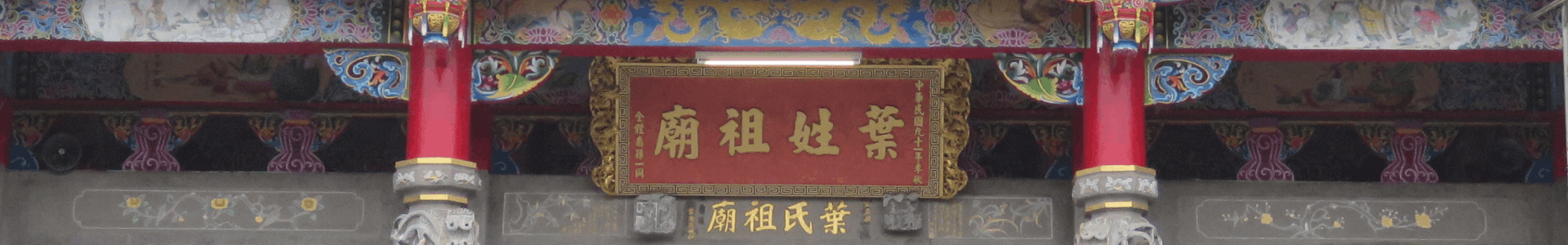

供奉於台灣<全台葉姓祖廟>大廳的「葉公神像」 |

由台灣宗親葉明達所恭繪之「葉公畫像」 |

2004年「葉公陵園」內所揭示之「葉公畫像」 |

.jpg) 2000年廣東宗親提供之「葉公畫像 |

2001年<香港葉氏宗親總會>所提供之「葉公畫像」 |

1995年同安<南陽佛嶺葉氏族譜>內之「葉公畫像」 |

湖北省武漢市新建<楚城>內之「葉公雕像」 |

1953年版<閩侯日石葉氏塍房支譜>內之「葉公畫像」 |

異動日期:2009/11/29 上午 02:58:43

清代台灣的神明會

清代台灣漢人社會裡,民眾組織任何團體,無論其目的為何,都一定奉有神明,藉之作為結合團體的中心,以加強團結力量。同姓的團體以其共同遠祖;同鄉的以其祖籍地方性神明;同業的以該項職業創始祖為奉祀對象。以組成某姓氏祖神明會、祖公會、祭祀公業;某祖籍聚落村廟;以及其某職業的行郊團體。這些組織都概稱之為神明會。

神明會通常被稱為會、社、盟、閣、祀典、亭、祠等。台灣南部大多稱之為會、社、堂;在北部則稱嘗、季,尤其客家人組成的祭祀公業都稱為嘗。

台灣葉姓人士閩粵籍的衍派,主要為四個支系:(一)螺溪開基祖(廣東嘉應州梅縣);(二)蓮溪開基祖(閩南泉州府同安縣);(三)安柄開基祖(泉州府南安縣);(四)佛嶺開基祖(泉州府同安縣)。葉姓得姓始祖諸梁公原姓沈,為沈尹戌之子,春秋楚人,食采邑於葉邑(在今河南葉縣南三十里)因而得姓,成為葉姓始祖。在唐末、五代紛亂之際,有部分葉姓人士字河南原居地附近的光州固始縣南徙,首先落籍浙江處州麗水縣感德鄉;宋時,再度南遷。台灣可見到的葉姓族譜,最久的遠溯到宋,在宋以前,則無可考。四主要支系的開基祖,宋時人。

異動日期:2009/12/4 下午 03:48:30

其他葉姓源起-南陽姓氏封序

諱諸梁字子高,為人超邁等夷慕孔子之道而親炙之者也,及為令尹司馬於楚,井井條條,列國罔敢肆暴嘗曰撫民者節用於內,而樹德於外。民樂其性而無寇仇,若宮室無度民人日駭勞疲轉死亡寢與食非撫之也。又嘗曰周仁之謂信,率義之謂勇,干是靖共其職,而大有功於楚得封南陽而錫爵為公與為附庸後委其事於子寬,退棲于葉,因以為姓葉不遷之祖載之春秋,記之譜册,萬世不泯焉。

楚王封敕詞曰:寡人國本子爵,逮祖宗莊王代興,闢地朝強,大畏小服,天下莫不以楚為霸,當平王時,爾父為司馬,論城郢,議除饞,及昭王身出,爾父用能,敗師於雍筮,厥功不小,至白公勝橫行,爾自蔡入,逐白公,烹石乞,遂平楚難,爾能繼志,以匡我國家,父子積功累仁,爾得封誥,肆予南陽之區,錫爾為功,爾往敬哉。

贊曰:茫茫禹跡,封城秩如,廓然一視,民則安堵,乾覆坤載,仁義漸濡,肆孚厥下,以奠其居。

楚壬寅二年冬十一月初一日,(楚壬寅二年即西曆公元前四四九年)惠王賜爵印綬誥命。

異動日期:2009/11/27 下午 10:36:49

蓮葉本紀

始祖文炳公,號五郎,祖居河間府,生子顏、頤、顒長次皆不仕,三子顒紹興中登進士第,宦遊京師時遭金虜內侵,朔土雲擾議欲遷而避之,未得其寧止之方,顒之友劉上舍,清漳人也,指示其途,遂舉家依焉,甫二歲而五郎卒,卜地於龍溪縣平和里葉浦社塋墳葬畢,有同安縣嘉禾里,友人陳均往弔焉,遂招與之同居,囑次子元淵偕往瞻之,道其鄉皆仁厚,山川亦形勝,將原買庄田百畝,以供五郎墳塋祭掃之儀,辭劉而從陳,遷居於嘉禾嶼浦源之左,渡江之日,長幼僮僕三十四人,是歲隆興元年一一六三年正月念(廿)日也,次年將市木築座術者云,浦源平陸不如蓮坂寬曲,背有金山起伏有八,前有鳳嶼波平飛舞,左右龍虎盤環交會,中有蓮溪清勝尤 所云三公不以易也,於是銳意而經營之,落成之日,乾道一一六五年乙酉年,菊月旣望也,居數年恆瀛州公邑里也乃何為而列籍泉中哉,蓋泉中不能有公,公以孝為泉有也,公壯歲入仕北地雲擾,相其寧處者以居父母,使得矢心王事焉,是泉中不能有公,公以忠為泉有也,夫公自筮仕至宰相,其終始大節固可孜而知者,雖然公予所樂道也,是故南海遜勞子反之風也,誣今不怒不疑之厚也,章薦臺執,疏引列賢梁公為國之心也,沙田止稅,廷拆奄侍,申屠加檄鄧通,而范公空頭劄子之忱也,夫公之不驕不吝者,不刻不徇其自任於進退之間,豈不在天為日星,在地為河嶽,而昭布於人耳目者乎,嗚呼公之子若孫當體公之所以南遷傳家之意,而忠孝二字奕葉守之則,庶幾盛美傳遠而益彰矣。

宋孝宗年號淳熙捌年春永嘉王十朋 謹序

異動日期:2009/11/27 下午 10:41:49

葉氏派下分居源流

其後渡台宗族分布於台北盆地周圍,沿淡水河流域或墾耕或經商者,都約百餘名先賢,至今後裔在此地域發展。下列為各支渡台祖初卜居地概略:

一、在三重埔溪尾者為:

22世煌山、煌澄、23世祈(其)、23世義德、23世義逐、24世志(草厝巷德茂居)、24世士昭(溪尾後遷移基隆)、24世光前、25世志、25世拱照、○世含生(又名:世咸、蚶仔。)諸公之後裔。

二、在三重埔下竹圍者為:

23世嚴公之後裔。

三、居三重埔、五股、蘆洲、新莊等地者為:

21世繼斌(蘆洲南港仔)、24世通殿(南港仔大旗尾。)、24世管、24世賢、25世佛(蘆洲、三重、五股、新莊)25世參、25世珠、25世市(灰)諸公之後裔。

四、居板橋、江子翠等地者為:

21世繼隆(又名:繼韜、繼相。傳二房:長經權傳三房;次經隨傳六房。住江子翠稱為三柱及六柱。)21世繼俊(坪林、礁溪、江子翠。)二公之後裔。

五、分部大稻埕者為:

21世佛保、21世旋舜、22世天祈、23世文老、24世年英(牛埔仔、照安厝)、26世桃(又名:仕桃。初居林口,後遷大稻埕棕簑街、井仔頭街營茶業。)27世梓純、 世接(大稻埕、石牌)諸公之後裔。

六、居二重埔者為:

21世繼得(子:22世經譽住頂崁、後埔仔。)21世繼貌(巷仔口)、21世繼向(子:22世經望住頂崁。)、21世繼俊(遷坪林、礁溪、江子翠。)、21世繼隆(江子翠),諸公之後裔。

七、定居士林中洲、草山公館地者為:

21世士再(又名:在。住草山公館地。)、22世奕偉(草山公館地。)

23世奇(中洲)、25世尚用(遷嘉義瓦厝。)26世舜(士林中洲、嘉義瓦厝、溪尾。)

八、遷滬尾沙崙、淡水下圭柔山者為:

21仕祿(又名宗祿、住下圭柔山。)、25世媽吉(沙崙)、25世媽生(沙崙)。○世來興(沙崙)諸公之後裔。

九、在坪林者為:

23世日造、日曁、日世三昆仲渡台住坪林,之後日造、日曁遷往何處失詳。日世生一子恭察住坪林鷺岫巢(鸕鷀岫)之後分居九份仔、瑞芳、龍潭、台北等地。

十、在汐止保長坑者為:

24世神妣之後裔。

十一、其他分布竹南、彰化等地者為:

21世愷、22世孚添、光耀(彰化和美。)23世日芋、23世子(竹南)、25世光興、26世綿(竹南)、○世岱(斗六)、○世英(和美)。……等後裔。

以上先賢共同開拓台灣北部,惟尚有移居竹南、台灣中南部之宗親,歷經一、二百年來亦在台繁衍眾多裔孫。

蓮溪之族,為凝聚宗族,團結力量與親情,在渡台安居之後,於溪尾一帶購置有十餘甲祭田,供為定期祭祀、紀念祖先之用,並每年輪值主辦祭典,聚會福食與分胙,而創設四組祭祀公業如左:

一、祭祀公業葉蓮記(派下會員十名)。

二、祭祀公業葉合記(派下會員三十七名)。

三、祭祀公業葉順記(派下會員三十名)。

四、祭祀公業葉孝記(派下會員三十二名)。

上述四組祭祀公業組織,至今已歷二百餘年,惟仍年年維持春祠、夏禬、秋嘗、冬烝四季祭典,保持親睦,依其祭典期日,聚會與敘親睦不輟。

以上概略為吾蓮溪一派宗人,在台移墾蕃衍宗支過程,凡我宗親務必勤勉踵繼、宏揚祖德,毋忘爾祖,披荊斬棘,開創美好生活空間之抱負與辛勤。是所企禱。

蓮溪第二十七世裔 金全敬述

異動日期:2009/11/27 下午 11:14:22

蓮溪渡臺祖開基蒞臺事略

蓮溪流長,遠注鯤洋;墾耕溪尾,祖德名揚。

吾「蓮溪堂」葉氏之渡台祖,係二十一世載泰公,於乾隆初年梯航渡台,初卜宅諸羅(嘉義縣),任塾師。後裔因尊為渡台開基祖。渡台祖生於康熙四十七年(一七○八年)戊子十月十四日吉時,卒於乾隆二十九年(一七六四年)甲申七月十三日卯時。祖塋在嘉義縣近瓦厝庄。妣○氏,繼妣呂氏;德配祖媽在原籍未渡台。德配祖媽生有一子曰煌山諱燕字坤山;繼妣生有一子曰煌澄諱淵水號資深。之後兩昆仲於乾隆十五年(一七五○年)左右相率北遷,定居台灣北部之淡水廳興直堡三重埔溪尾移墾開基。

渡台祖之攜長子渡台來自故里:「同安縣綏德鄉嘉禾里雙連堡蓮坂仙岳社」。惟溯自「蓮溪始祖文炳公字晦叔號五郎」,其祖籍為河北河間府人氏。為諸梁公第八十二世裔孫也。任晉江主簿,歷閩縣丞,在官潔己愛民,初終一節,官至奉議郎,贈僕射。妣劉太夫人、吳太夫人。生三子:長顏、次頤、季顒。因自「蓮溪開基祖」頤公,行十三郎、字子平世傳迄今已歷三十餘世,子孫繁衍,分居廈門之禾山蓮坂社、侯卿(后坑)、仙岳(仙樂)、西郭、嶺下、枋湖、薛嶺、江頭、嶼後、湖里倉里、東山、西林、埔南、雙函、埭頭、龍海充龍、同安井內、長泰等十八鄉社,而有十八鄉社正派同堂之稱。渡台祖之二子定居北臺後,並由此十八鄉社,於乾隆年間,相繼招引宗親渡台,篳路藍縷,開拓田園,不辭艱辛勞苦。

異動日期:2009/11/27 下午 11:15:09

葉五美公族沿革誌

維吾葉氏,溯自周朝,文王廿五子,姬聃季乃文王第十子,武王克商得天下以聃季為司空,成王封季聃于沈,故以沈為姓,為沈氏之始祖,聃季第十八世裔孫沈尹戌,為春秋楚國左司馬,其子諸梁公任楚惠王令尹司馬,因平定白公勝之亂,救惠王有功,受封賜於南陽、食采於葉,因此為姓,我宗葉氏開姓始祖傳宗接代,歷經戰國、秦、漢、三國吳、魏、蜀、西晉、東晉、五胡十六國、南北朝、隋、唐、五代,至吾佛嶺始祖洙公為唐三學士,從王審知入閩,擇居現今泉州同安縣佛子崗,為同安一世祖,傳至十六世祖泰純公,移居廣東省惠州府海豐縣大塘,即吾派另開一世祖,二世朝桂公移居陸豐大安筶杯石,五世啟睿公再遷現在陸河縣新田鎮橫隴寮前村,七世祖春日公攜弟春時及兩子特孝、特鳳來台開基,初蒞嘉義縣大埔林,春時、特孝二公去向不明,無從查考,後春日公、特鳳公父子,北遷台北大溪墘白沙墩庄番子門,旋再遷桃園縣觀音庄三座屋,其後建業現在之新屋鄉大牛欄,即今永興村是也。

特鳳公生五子,命名大榮、大華、大富、大貴、大春。此五大房號稱五美之由來。

我派自渡台迄今二百六十餘載,先祖諸公披荊斬棘,櫛風沐雨,努力經營,子孫繁衍,人丁興旺,如今派下子孫多達萬人。在根基地(即永興村)原建有簡陋土确祠堂,一九三二年由葉比召集五房經理人,咸以祖堂老舊,宜重新修建奉安祖先神靈,使用紅磚、紅瓦、福杉等高級建材,於一九三七年落成,即今五美祠堂。由於族眾散居各地,祖墳分葬各處,逢年過節,祭祀不便,隨由葉明露召集五房經理人決議,於祖祠北側,建一堆置祖先靈骨之塚,於一九四八年十一月二日(農曆十月二日)竣工,是年同月十一、十二兩日安龍謝土,完成進塔。一九八二年,大房經理人葉祖乾深感祖塚將無法容納後至之先人靈骨,再經五房經理人議決重修改建為陽塔,一九八四年興工動土,一九八六年三月,歷時二年規模宏大之五層陽塔於是落成。

自春日公渡台開墾,世代務農,近年來,由於社會文明進步,工商發達,於是各行各業人才輩出,子孝孫賢,光耀祖庭。第一十世廣淡,曾任清竹北廳大坡區總理(職同鄉長),第十二世玉藩曾任全台葉姓祖廟第二屆、第四屆董監事會董事長,第十三世明露第十四世永治先後擔任桃園縣議員,十三世元龍曾任地方法院庭長,現任律師,十三世明雙連任三屆中壢區漁會總幹事,十四世葉士連任三屆鄉農會總幹事,十四世倫境連任二屆新屋鄉鄉長,現任全台葉姓祖廟董監事會監事主席。另在地方擔任農田水利會代表、委員、鄉民代表、村長、農漁會理監事及各種人民團體代表者,不勝枚舉。由於教育進步,我族亦不後人,獲得碩士、博士學位者有二十餘人,咨爾後裔,宜思木本水源,慎終追遠,敦親睦族,光前裕後,彰顯綱常,同心同德、協力邁進、繼往開來,以期光宗耀祖,無負先人美德,實為族衆所翹企,縷述始末,以誌不忘。

本廟監事主席:葉倫境 謹述

異動日期:2009/11/27 下午 11:17:05